川崎病對大部份家長而言,可能都頗陌生,但是在發達地區,它為兒童後天心臟病的主因,所以認識川崎病和及早治療,避免形成後天心臟病至為重要。

什麼是川崎病?

它是一急性及自限性的發熱疾病,通常影響5歲以下的兒童,發病時會持續高燒和煩躁,及在不同時間出現一些特別的症狀,如眼紅、口紅、皮疹,或頸部出現庝痛腫塊,日本的川崎富作醫生,於1965年首先發現此病,因而以他命名。可是其發病成因至今未明,確知的是,它是一種全身性血管發炎,醫學界普遍相信川崎病是自身免疫系統對一些抗原(病毒或細菌)的反應,故此亦有遺傳因素,據統計,百分之一的病童具有家族史,同卵雙胞胎患病風險會提高至13%。發病率於不同種族亦有差別,亞洲人,尤以日本人,比歐美人士發病率為高,在日本每十萬名5歲以下的兒童,每年大約有250個病例,而香港大約為100,美國大約為25。男孩患病率相比女孩為高,大概為1.5:1。香港的發病高峰期為春季。

川崎病的病理

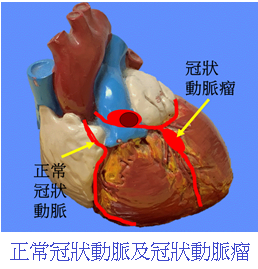

病發時全身中型動脈發炎, 尤以心臟的冠狀動脈(即供應心臟營養和氧氣的小血管) 發炎至為嚴重,發炎期分為3階段,可長達數星期甚至數年。

第1階段

為發燒起2週內,主要是中性粒細胞性損害,動脈壁變得薄弱,繼而膨脤,最常見為冠狀動脈短暫輕微擴張,但亦可引起冠狀動脈瘤,如動脈瘤巨大,血栓形成或冠狀動脈爆裂,可引發心肌梗塞甚或致命;其次心臟本身亦可發炎,引致心包積水,心律不正甚至心臟衰竭;此外,多個器官和組織亦可發炎,包括肝臟、腸胃、膽囊、尿道、淋巴結和腦膜。

第2階段

可持續數月,為亞急性或慢性淋巴細胞、漿細胞血管炎,此時發燒及症狀亦續漸減退。

第3階段

可持續數月至數年,雖然病徵大致消失,但受損血管壁肌纖維母細胞開始增生,導致血管壁增厚及鈣化,更可能導致冠狀動脈狹窄,長遠同樣有心肌梗塞甚或致命的危險。

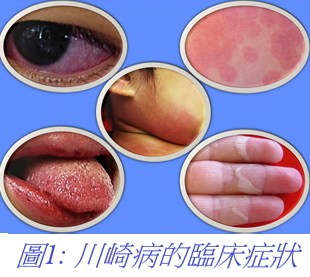

川崎病之診斷

診斷川崎病主要基於臨床狀況,患兒需持續發燒(多為5天或以上),並呈現以下4個或更多主要臨床症狀。

- 廣泛的紅斑性皮疹,通常在5天內出現,可以是多種形式,如大塊深紅色的蕁麻疹或是微小淡色的粉紅斑,皮疹可見於面部、身軀、四肢和腹股溝,皮疹早期脫屑亦是其特徵。

- 雙眼結膜炎,即眼白發紅,但沒有濃性分泌。

- 嘴唇和口腔發紅,嘴唇裂開或出血,舌頭呈草莓狀。

- 初期手掌和腳掌紅腫,中期手指和腳趾脫屑。

- 頸淋巴結腫大,發紅及疼痛。

可是於某些病人,病徵並不明顯或不完整,可能只出現1, 2或3種,此類情況名為不完整(非典型)川崎病, 尤以6個月以下嬰兒為多,他們如長時間發燒和煩躁,可能已是川崎病的唯一臨床表現。再者亦有其他疾病具有類似川崎病的症狀,諸如麻疹、腺病毒、腸道病毒、EB病毒、猩紅熱、鏈球菌感染、藥物過敏性反應和幼年性類風濕關節炎等。現時醫學上沒有單一確診川崎病的檢測,醫生需集合臨床及血液檢驗資料,加上心臟超聲波檢查才可給病人確診。心臟超聲波是川崎病的主要診斷及覆檢方式,可跟進冠狀動脈的發炎狀況,對症下藥,減低併發症。

急性期治療

治療目標為防止或減少心血管的損害,減輕炎症和防止血栓形成。

1. 丙種球蛋白

在未有此治療的年代,高達25%的病兒會患上冠狀動脈瘤;幸好研究證明,靜脈滴注高劑量丙種球蛋白,可大大降低冠狀動脈病變率,黃金治療期為發燒的首5至10天內。治療後,雖然20%的孩子會出現短暫的近端冠狀動脈擴張,但是最終只有5%兒童會患上冠狀動脈瘤,1%發展為巨型動脈瘤。

2. 阿司匹林

與此同時,中劑量的阿司匹林可減低炎症及退燒,當病情穩定下來,便需服用低劑量阿司匹林,取其抗血小板作用,防止血栓形成。

大部份病人接受丙種球蛋白及阿司匹林便可控制病情,慢慢康復,可是有少部份病人仍需接受第二或第三線治療,如類固醇或生物製劑。

康復期

當病人退燒,體溫穩定下來,便進入康復期,如無冠狀動脈瘤或只有輕微動脈病變,只需繼續服用低劑量阿司匹林,定期進行心臟超聲波覆檢,如一切正常,2至3個月後便可遵照醫生指示停藥。半年至一年後再由兒童心臟科醫生跟進,進行心電圖、超聲波檢查和跑步運動測試,以確保冠狀動脈的健康。

但如持續有冠狀動脈瘤或嚴重病變,則需要終身覆診及服用藥物治療,如抗血小板藥,甚至抗凝血劑(薄血藥) 。

服用阿司匹林或抗凝血劑期間注意事項:

- 不可任意停藥。

- 注意有否容易出血傾向,如無故皮下出血或瘀傷。

- 避免接觸性運動。

- 如再發燒或患有流感時,應馬上看醫生,檢查應否調改藥物。

- 如果不能口服藥物或腸胃出現問題, 如嘔吐或腹瀉,藥物吸收會大大減低,有機會導致冠狀動脈瘤血栓,應馬上看醫生跟進。

- 往外地旅行,必須帶備充足及額外份量的藥物,以防旅途受阻。

- 脫牙或手術前,應詢問醫生是否需要停藥。

疫苗接種

丙種球蛋白會削弱減活疫苗的功效,包括麻疹,腮腺炎和水痘疫苗,為期長達11個月,換言之,如患兒於丙種球蛋白治療後的11個月內,接種減活疫苗,未必得到預期之效用,家長應考慮適當更改接種時間或於其後安排接種加強劑。

患過川崎病是否一生免疫

川崎病不是感染,故不存在免疫,因它是自身免疫系統的反應,理論上是可復發,幸好目前的資料顯示,復發率只為3 % ,家長無須太擔心,如患有相同的川崎病症狀時,應馬上看醫生,告知病童過往詳細病史,盡速醫治。

川崎病預後

大多數及時治療的患者可完全康復,如無遺留冠狀動脈病變,日後一般都健康良好,與其他小孩無異,可如常上學及運動;然而病兒的冠狀動脈畢竟曾經發炎,成年後可能比較容易出現成人冠心病,所以必須從小養成健康的飲食及運動習慣,向吸煙說不,便可快樂茁壯成長。